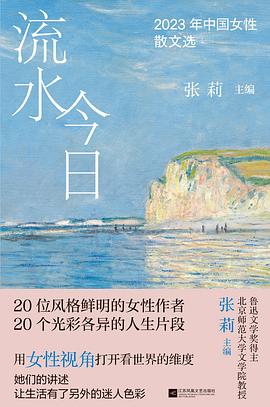

作者:张莉 主编

本书为著名评论家张莉编选的最新女性散文合集,以“此在”“记忆深处”“远游”为辑,收录从30后到90后,20位女性作者的代表作,包括林白、何向阳、苏枕书、易小荷、七堇年、阿依努尔·吐马尔别克、殳俏等人。所选作品聚焦女性视角和女性热点话题,如母女关系的复杂细腻(《流水今日》)、独立女性国外生存经历(《一个人搬家》)、偏远地区女性生存现状(《张开是指头,攥紧是拳头》)、单身母亲的日常生活(《单身母亲日记》)、祖母的人生观对我的影响(《小菜和大菜:奶奶的买菜史》),著名女作家的写作体会和人生经历(《写作,再写作》),等等。可以直观感受她们的知识视野以及对社会、家庭、婚姻的理解,并经历她们的“真实”人生……